তিন দফা দাবির কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ২৭ আগস্ট “লংমার্চ টু ঢাকা” কর্মসূচি নিয়ে শাহবাগে জড়ো হন। সেখান থেকে তারা প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনার দিকে অগ্রসর হতে চাইলে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন।

এক পর্যায়ে সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাস, জলকামান ও লাঠিচার্জ চালালে বেশ কিছু শিক্ষার্থী আহত হন, আহত হন কয়েকজন পুলিশ সদস্যও। পরবর্তীতে এ ঘটনার জন্য আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের রমনা বিভাগের ডিসি মো. মাসুদ আলমকে অপসারণের দাবি তোলেন।

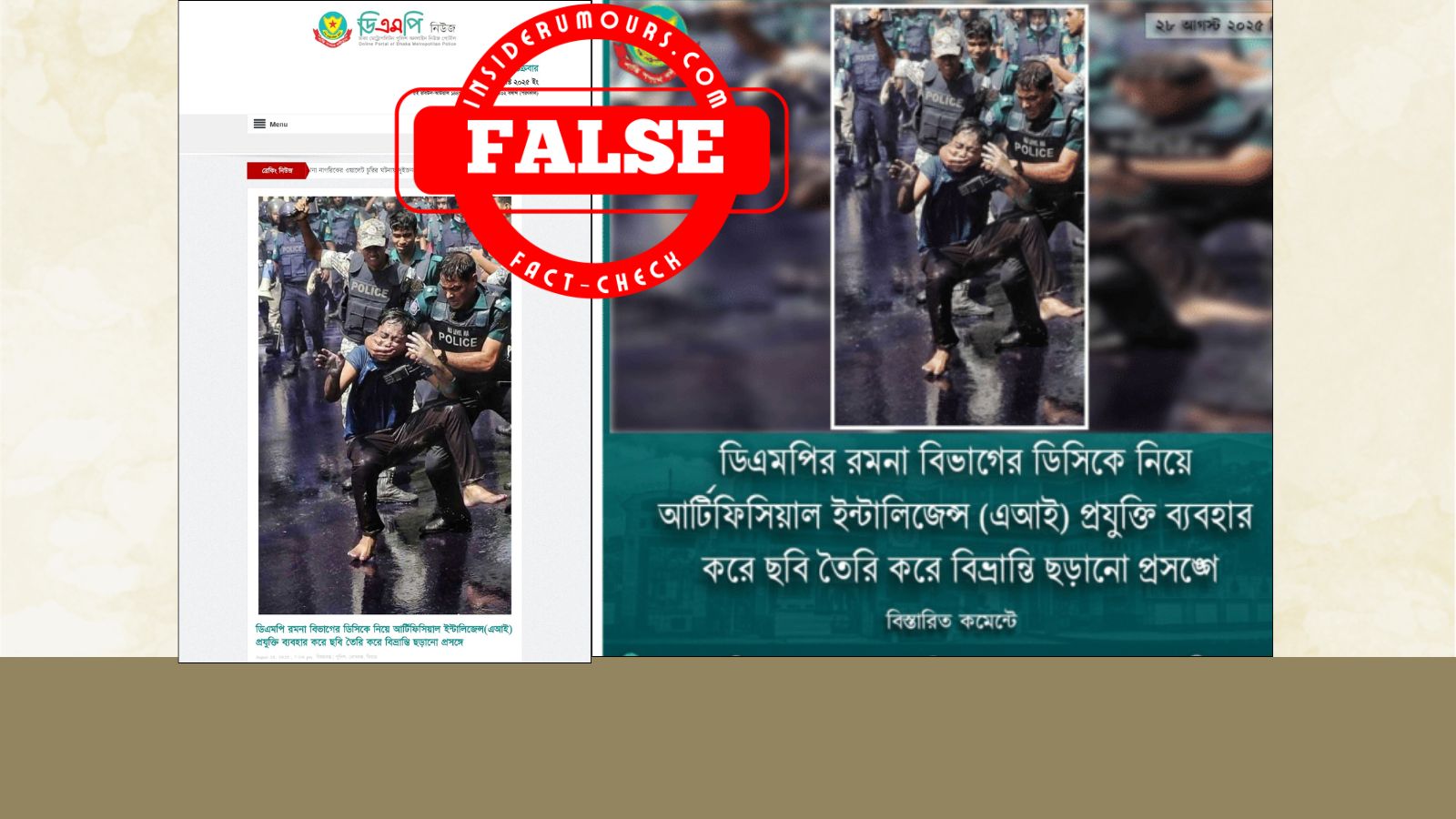

২৮ আগস্ট ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পাতা এবং ওয়েবসাইটে একটি ছবি সংযুক্ত করে জানায়, এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিসি মাসুদ আলমকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে।

ভাইরাল সেই ছবিতে দেখা যায়, তিনি এক আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীর মুখ চেপে ধরছেন।

ডিএমপির ফেসবুক পাতায় দেওয়া পোস্ট আছে এখানে। উক্ত বিষয়ে ডিএমপির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন আছে এখানে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রচারিত পোস্ট আছে এখানে এবং এখানে।

ইনসাইড রিউমারসের অনুসন্ধান

শুরুতেই ডিএমপির ফেসবুক পাতা এবং ওয়েবসাইটে যুক্ত ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে ইনসাইড রিউমারস। ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে তাতে কোনো প্রকার অসঙ্গতি ধরা পরেনি। ছবিটি যদি এআই নির্মিত হতো তাহলে তাতে বেশকিছু অসঙ্গতি ধরা পরতো যেমন – অস্বাভাবিক প্রতিফলন, আঙুল বা মুখের বিকৃতি, চেহারা ও পোশাকের টেক্সচারে সমান কমপ্রেশন নোয়েজ। তার কোনোটাই নেই আলোচিত ছবিতে।

পরবর্তী অনুসন্ধানে ইংরেজি দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের ওয়েবসাইটে ২৮ আগস্ট আলোচিত ছবির বিষয়ে “Photographers, metadata dismiss DMP claim that photo of DC Masud clamping Buet protester’s mouth is AI-generated” শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

উক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) দাবি করেছিল, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীর মুখ চেপে ধরা অবস্থায় রমনা বিভাগের ডিসি মো. মাসুদ আলমের ভাইরাল ছবিটি এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি। তবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত একাধিক চিত্রসাংবাদিক ও ছবির মেটাডেটা বিশ্লেষণ এই দাবি খারিজ করেছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিনের ফটোসাংবাদিক জয়িতা রায় ছবিটি তোলেন এবং সেটি তার ফেসবুক পাতায় প্রকাশ করেন। পরে ছবির মূল ফাইল যাচাই করে দেখা যায়, সেটি ২৭ আগস্ট বিকেল ২টা ৫০ মিনিটে তোলা হয়েছিল। একই ঘটনার বিভিন্ন দিক থেকে তোলা ছবি নিউ এজ, দ্য ডেইলি স্টার, মানবজমিন ও দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডেও প্রকাশিত হয়।

এমনকি এটির ভিডিওচিত্রও সম্প্রচার করেছে কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেল।

উক্ত প্রতিবেদনের সূত্র ধরে একই দিনে মানবজমিনের প্রথম পাতায় “প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে লাঠিপেটা, সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারশেল” শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনেও আলোচিত ছবিটি দেখতে পাওয়া যায়। ছবিটির ক্যাপশনে এটি শাহবাগে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের ছবি বলে উল্লেখ করা হয়।

আরও অনুসন্ধানে এটিএন বাংলা নিউজ এর ফেসবুক পাতায় গত ২৭ আগস্ট “যমুনা অভিমুখে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের লংমার্চ প্রতিহত করতে পুলিশের অ্যাকশন” শিরোনামে প্রকাশিত ভিডিওটিতেও আলোচিত ছবিতে থাকা ওই আন্দোলনকারীর সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তির দৃশ্য দেখা যায়।

সার্বিক পর্যবেক্ষণে এটি স্পষ্ট যে, রমনায় ডিসি মাসুদের শিক্ষার্থীর মুখ চেপে ধরার ছবিটি আসল, এআই-নির্মিত নয়। সুতরাং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ফেসবুক পাতা এবং ওয়েবসাইটে ছবিটিকে এআই নির্মিত বলে করা দাবিকে মিথ্যা বলে সনাক্ত করছে ইনসাইড রিউমারস।